Felszeichnungen, heilige Berge und Wellblech-Pisten

Einige Kilometer weiter südlich biegen wir in die 36 Kilometer lange, ausgefahrene und sandige Piste zu den drei sagenumwobenen Hügeln ab, die als Male Hill, Female Hill und Child Hill aus der Ebene aufragen. Im Nationalpark selbst, dessen Eingangstor sich hinter einer Streusiedlung versteckt, wird der Weg noch schlimmer. Ausgewaschen, holprig, bucklig – grausam. Ich komme nicht über den zweiten Gang hinaus. Zur Belohnung für die Strapazen sind sowohl der Eintritt in den Park als auch der Besuch des Museums und die Übernachtung auf einer der die Campsites kostenlos. Die Campsites sind allerdings lediglich gerodete Flächen im lichten Gehölz. Einen Wasserhahn und Toiletten gibt es nur beim Museum. Strom kann man nirgends abzwacken. Aber die Sonne knallt ja ausgiebig auf unser Dach und die Solarpaneele.

Dann geht es, wieder vorbei an beeindruckenden Felsmalereien, fast senkrecht hinunter. Wir mühen uns über hohe Stufen hinab, durch enge Spalten hindurch und rutschen auf dem Hosenboden über glatten Fels. Voller Hochachtung lauschen wir unserem Guide, der uns erzählt, dass er an guten Tagen diesen Trail bis zu dreimal täglich macht. Zusätzlich läuft er morgens und abends mit seinen Kollegen zwei Stunden vom und bis zu seinem Heimatdorf. Kein Wunder, dass der so schlank und fit ist. Wir hingegen sind am Abend ziemlich geschafft und spüren einen wohlverdienten Muskelkater, während wir noch lange vor unserem Reisemobil sitzen und dem Zauber erliegen, den die unter- gehende Sonne über die mystischen, roten Berge legt.

Bei der Ausfahrt aus dem Nationalpark am nächsten Morgen kaufen wir von einer 90-Jährigen noch ein paar handgefertigte Souvenirs. Dann schaukeln wir die 36 Kilometer Sand- und Wellblechpiste zurück zur Hauptstraße und auf dieser dann entlang des Okovango-Deltas in Richtung Süden. Was wir rundum sehen und erleben, lässt uns daran zweifeln, dass Botswana ein reiches Land sein soll. Die Straße ist zwar geteert, aber sehr eng, mit Schlaglöchern übersät und bisweilen eine grausame Wellenbahn. Was auf der Karte als Städte, zumindest aber größere Ansiedlungen ausgewiesen ist, entpuppt sich als weitläufige Streusiedlungen, zumeist ohne Tankstelle und Supermarkt. Statt Pickups begegnen uns überwiegend Eselskarren. Und die Kinder betteln entgegen aller Aussagen wie fast überall in Afrika.

Anders als im benachbarten Kavango-Gebiet von Namibia sind hier die Krals nicht eingezäunt. Die einzelnen Hütten sind größer, mit Lehm verputzt und viele ihrer überkragenden, Schatten spendenden Dächer ruhen auf zusätzlichen, äußeren Stützen. Vor manchen Hütten sehen wir vorgebaute Terrassen. Einblicke in das Innere verwehren hochkant vor den Eingang gestellte Schilfmatten.

Endlich finden wir in Gumare eine Tankstelle zum dringend notwendigen Nachtanken. Das Einkaufen verschieben wir auf später, weil die Straßenkarte einen weiteren Veterinärzaun direkt hinter der Stadt anzeigt, und da wollen wir nicht, dass uns jemand die Vorräte abnimmt. An diesem Zaun werden wir tatsächlich kontrolliert, müssen mit unserem Sprinter durch eine Desinfizierlösung fahren und alle Schuhsohlen auf einer getränkten Matte abtreten. Ab jetzt wissen wir, dass nur das Mitführen frischer, tierischer Produkte wie Fleisch, Wurst, Eier, Milch, Butter oder Käse verboten ist. Gemüse und Obst ist ebenso unverdächtig wie vakuumverpackte oder in dicht schließenden Behältnissen verstaute tierische Produkte. Auf unsere Frage zu Sinn und Zweck der Zäune und Kontrollstellen, erfahren wir, dass damit die freie Wildwanderung quer durch das Land unterbunden werden soll. Den Wildtieren wird angelastet im Jahr 1896 eine Maul- und Klauenseuche-Epidemie und 1996 eine Lungenseuche auf die Rinderherden übertragen zu haben. Ganze Viehbestände mussten daraufhin notgeschlachtet werden. Und auch uns Europäern wird von Tierschützern eine Mitschuld angelastet. Ohne Zäune würden die strengen Einfuhrkriterien der EU den für das Land so dringend notwendigen Export von Rindfleisch abwürgen.

Früh machen wir uns am nächsten Morgen auf, in Maun einen Flug über das Delta zu buchen. Den Flughafen haben wir schnell gefunden. Die Auswahl eines Unternehmens dauert dafür umso länger. Denn im und um den Flughafen herum reihen sich die schicken Büros von gut einem Dutzend Fluglinien aneinander, die allesamt mit schicken Klein-Flugzeugen und Hubschraubern um die Gunst der zahlreichen Touristen buhlen. So gönnen wir uns erst einmal einen Cappuccino auf der lichtüberfluteten Terrasse eines Bistros mit Blick auf das Flugfeld. Inmitten lauter smarter, jugendlicher Busch-Piloten – die dunklen Sonnenbrillen lässig im weit geöffneten Uniformhemd, die Base-Cap tief über die verwegen-abenteuerlich dreinschauenden, blauen Augen gezogen. Schwer „beeindruckt“ entschließen wir uns schließlich für Mack-Air. Die Mädels und Jungs sind uns ganz einfach am sympathischsten. Schnell entschlossen buchen wir, des besseren Fotografier-Lichts wegen, einen umgerechnet 230 Euro teuren, einstündigen Flug für den morgigen Nachmittag um 16:00 Uhr.

Das verschafft uns genügend Zeit, den Rest der Stadt Maun ausgiebig kennenzulernen. Und der unterscheidet sich ganz deutlich von der gepflegten, fast europäisch wirkenden Ecke am Flugplatz. Maun ist eigentlich gar keine Stadt, wie wir sie uns vorstellen – mit einem klar erkennbaren Stadtkern oder Zentrum. Es ist eine weitläufige, unsortierte Ansiedlung von Steinhäusern, schicken Villen, mehr oder weniger ansprechenden Hotels und Lehmhütten mit dem typischen Charme, wie ihn nur Afrika hat. Rechts und links an den Straßen arbeiten Handwerker – Schreiner, Schlosser, Klempner, Reifenflicker, Automechaniker – im Freien unter Bäumen. Manche auch in Hütten oder Schuppen. Dazwischen bieten Straßenhändler ihre Ware an. Obst, Gemüse, Gegrilltes, Souvenirs, Handys, Telefonkarten, Lotterielose, Ramsch…. Immer wieder passieren wir aber auch überaus gepflegte Anwesen mit tickenden Rasensprengern, schicke Glaspaläste von Autohäusern, prall gefüllte Supermärkte, piekfeine Büros von Autovermietern und Tourismus-Unternehmen. Nur so etwas wie Bistros oder Cafés, wie sie in europäischen Touristenorten das Straßenbild prägen, gibt es kaum. Ausgenommen in und vor den großen Einkaufszentren. In dem dichten Gedränge an den Straßen, in den Supermärkten und an den Omnibus-Haltestellen machen wir unerwartet viele Hererofrauen in ihren fantasievollen, wallenden, bunten Kleidern und ihrem prächtigen Kopfschmuck aus. Nachdem wir den inneren Bereich von Maun ausgiebig erkundet haben, schauen wir uns die weiteren, rund um Maun gelegenen Campingplätze an. Die meisten von ihnen liegen an der Straße Richtung Osten zum Moreni Game, entlang des wasserarmen, nahezu stehenden Flusses Thamalakane. Die Angst vor Mücken-Attacken treibt uns wieder zurück auf das Sitatunga-Camp zu den Overland-Bussen und unserem einarmigen Freund und Beschützer.

Noch voll der Eindrücke vom Flug über das Delta müssen wir uns vor der Abreise aus Maun entscheiden, wie es weitergehen soll. Nur hier können wir die staatlichen Nationalparks und die meist privat geführten Camps buchen, die östlich von uns liegen. Drei Dinge sind es, die uns schließlich veranlassen, nur einen der vielen berühmten Nationalparks anzufahren: erstens das umständliche Buchungs-Prozedere, zweitens die für Individual-Touristen um das Zehnfache erhöhten Eintrittspreise gegenüber Einheimischen und Pauschaltouristen, und drittens die derzeit herrschende, für die Jahreszeit untypische Trockenheit. Wir verkneifen uns also die diversen Salzpfannen sowie einen Schlenker durch die Wüste Kalahari und den Chobe-Nationalpark. Lediglich ein Stück in die Makgadikgadi Pfannen wollen wir von Nata aus fahren und deren üppige Vogelwelt beobachten.

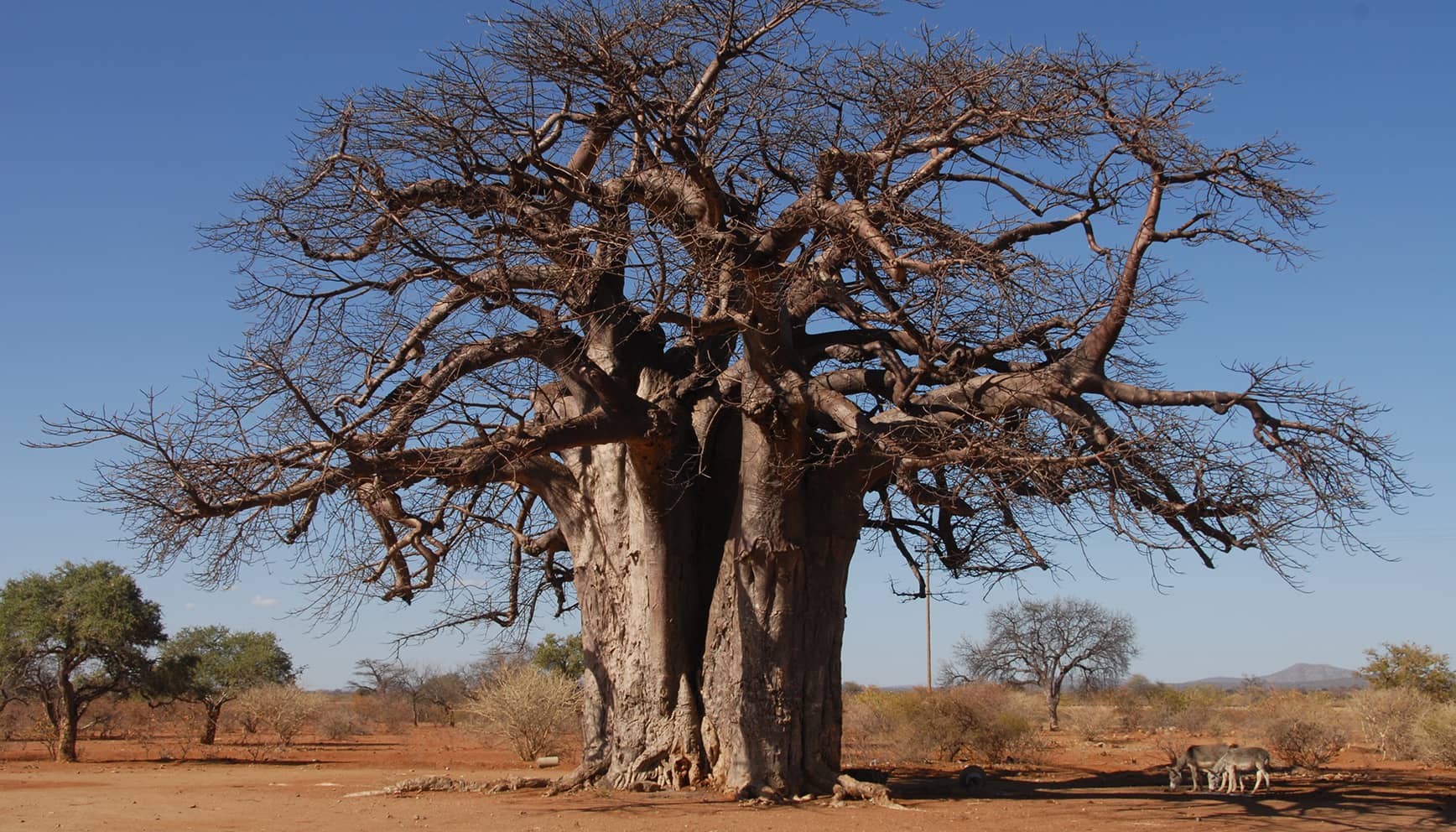

Die fast 600 Kilometer dorthin führen auf einer schmalen, aber gut gewarteten Straße immer geradeaus. Bis Gweta durch Savannen-Landschaft mit niedrigen Bäumen und Krals, Eseln und Rindern entlang der guten, aber schmalen Straße. Gweta liegt etwas abseits im absoluten Nirgendwo. Deswegen beschließen wir, bis Nata weiterzufahren. Die Landschaft wird nun öder, rechts und links ist nur noch Bushman-Gras zu sehen, erst weit hinten am Horizont sind ein paar vereinzelte Bäume auszumachen. Wir queren nun die großen Salzpfannen. Von Nata aus fahren wir direkt zur Nata Bird Sanctuary, wo es von der Aussichts-Plattform der Sowa-Pan, der nach der Ntwetwe Pan zweitgrößten Salzpfanne Botswanas, tausende Wasservögel und Zugvögel – vor allem Flamingos und Pelikane – zu sehen geben soll. Laut Hupe-Reiseführer kann es allerdings – „meist von Ende Oktober bis Dezember“ – passieren, dass die Pfanne ausgetrocknet ist und keine Vögel zu sehen sind. Jetzt ist Ende Mai und die Pfanne ist dennoch total ausgetrocknet. Außer uns ist kein einziges Lebewesen unterwegs – wir hätten in diesem Fall lieber nicht Recht behalten mit unserer Vorahnnung. Wir verbringen auf der Campsite eine ruhige Nacht – ohne Stromanschluss, aber unter einem prächtigen Baobob-Baum.